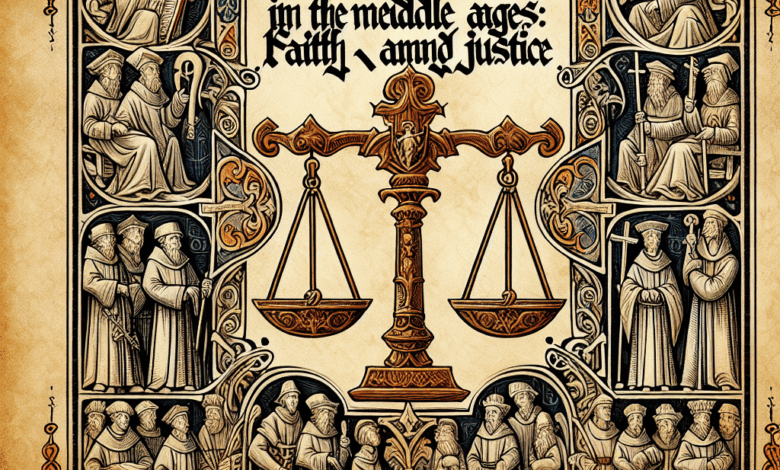

L’Inquisizione è uno degli aspetti più controversi e studiati della storia medievale. Nata come risposta a quella che la Chiesa considerava una grave minaccia alla fede cristiana, l’Inquisizione rappresenta un punto di convergenza tra fede religiosa e giustizia, sebbene le sue azioni spesso abbiano sollevato gravi domande etiche e morali.

Origini dell’Inquisizione

Le origini dell’Inquisizione risalgono intorno al XII secolo, durante il pontificato di papa Alessandro III. Era un periodo in cui la Chiesa cattolica si trovava a fronteggiare il fenomeno dell’eresia, che minacciava l’unità della fede cristiana. Diverse correnti eretiche, come i Catari e i Valdesi, iniziavano a diffondersi, spingendo la Chiesa a intervenire per mantenere la purezza della dottrina.

Struttura dell’Inquisizione

L’Inquisizione non era un’entità monolitica, ma si sviluppò in diverse forme nei secoli. Le due principali erano l’Inquisizione medievale, istituita nel XIII secolo, e l’Inquisizione spagnola, avviata nel 1478. Quest’ultima, voluta dai Re Cattolici Fernando e Isabella, si concentrava non solo sulle eresie religiose ma anche sull’immoralità e la fedeltà politica al regno.

Il funzionamento dell’Inquisizione era caratterizzato da un processo di indagine, dove i sospetti di eresia venivano interrogati. Le tecniche di interrogatorio spesso includevano la tortura, per estorcere confessioni. Questo aspetto ha generato una vasta letteratura critica, che ha messo in discussione la moralità e l’efficacia di tali metodi.

Il ruolo della Chiesa

La Chiesa cattolica, attraverso l’Inquisizione, mirava a difendere la purezza della fede e mantenere l’ordine sociale. Tuttavia, il confine tra fede e giustizia si fece sempre più labile. In molti casi, l’Inquisizione si trasformò in uno strumento di controllo politico, utilizzato dai sovrani e dai nobili per eliminare gli oppositori o per consolidare il potere.

Questo utilizzo strumentale dell’Inquisizione portò a gravi abusi, con persone condannate per motivi personali o politici, piuttosto che per veri crimini di eresia. La mancanza di una giusta procedura legale, unita alle pressioni esterne, creò un’atmosfera di paura e sfiducia tra le popolazioni.

Reazioni all’Inquisizione

Da parte dei popoli soggetti all’Inquisizione, le reazioni furono diverse. Mentre alcuni si sottomisero per paura delle conseguenze, altri si organizzarono per opporsi a queste pratiche. Molte eresie, originariamente emerse come movimenti di riforma sociale e religiosa, trovarono nuovi sostenitori tra coloro che erano stanchi del potere eccessivo della Chiesa.

Nel XV e XVI secolo, il Rinascimento portò nuove idee e una rivalutazione della ragione. L’umanesimo emerse come una forza che cominciò a sfidare le autorità ecclesiastiche, mettendo in discussione la legittimità dei procedimenti inquisitoriali. Ciò portò alla nascita della Riforma protestante, la quale contribuì a minare ulteriormente il potere della Chiesa cattolica.

Conclusioni

L’Inquisizione nel Medioevo rappresenta un capitolo complesso della storia, dove le tensioni tra fede e giustizia si intrecciano in modo indissolubile. Le metodologie inquisitoriali e le loro giustificazioni hanno sollevato interrogativi profondi sull’etica e il potere, affermando la necessità di una riflessione critica su come la religione e la giustizia possano convivere. È fondamentale studiare queste dinamiche storiche per comprendere non solo il passato, ma anche le sfide del presente e del futuro in relazione al potere, alla fede e ai diritti umani.