Il Museo dell’Opacità e il colonialismo italiano

Ricostruire la memoria delle atrocità compiute in Africa è un compito arduo che richiede riflessione. I tabù persistenti, le potenzialità della letteratura e i progetti di musealizzazione futura sono elementi cruciali in questo contesto.

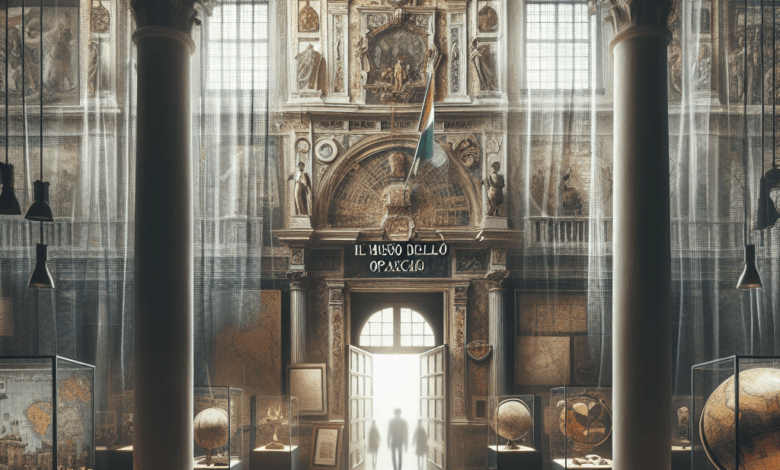

La storia del colonialismo italiano è difficile da digerire. Mentre visitavo il Palazzo delle scienze a Roma Eur e osservavo Museo delle Opacità #2 e Agricolture e architetture coloniali, sono emerse molte domande. Ho sempre avuto interesse per la storia delle società coloniali e sono andata con curiosità a vedere il riallestimento delle collezioni di un museo chiuso più di cinquant’anni fa, l’ex Museo dell’Africa italiana. Tuttavia, sono rimasta perplessa per la povertà e la complessità del percorso didattico presentato.

Il parziale riallestimento delle collezioni dell’ex Museo dell’Africa italiana, scomparso più di 50 anni fa: era propaganda pura.

Il Museo dell’Africa italiana, come documentano le vecchie fotografie, era essenzialmente uno strumento di propaganda. Fondato nel 1935 per celebrare l’Imperialismo, chiuse nel 1971, lasciando migliaia di pezzi sigillati per decenni. La mostra attuale è parte di un progetto di riclassificazione avviato nel 2017, con l’obiettivo di dar vita al Museo delle Opacità, ospitato nel Muciv, il Museo delle Civiltà, che raccoglie collezioni preistoriche, etnografiche e artistiche sotto un unico tetto.

Il Muciv rappresenta un ambizioso tentativo di ricostruire e ricollegare la nostra storia con i suoi due milioni di pezzi. Tuttavia, una tale impresa richiede non solo competenze, ma anche coraggio e creatività per affrontare la complessità della memoria collettiva.

Un lavoro finalizzato alla nascita del Museo delle Opacità: un progetto ampio e ambizioso.

Il Museo delle Opacità, previsto per l’apertura l’anno prossimo, rappresenta una nuova fase di condivisione col pubblico. Tra le installazioni, ho notato anfore contenenti ceneri, un’opera che gioca con la memoria coloniale. Questo progetto, firmato DAAR, riflette l’intenzione di rigenerare storie contemporanee riutilizzando materiali storici, sebbene la storia coloniale italiana resti poco comprensibile e nebulosa.

Nel Museo delle Opacità, il termine “opacità” suggerisce amnesia, ma anche il diritto alla condivisione delle identità culturali. È necessario chiarire questo allestimento, poiché l’approccio attuale appare confuso e poco esaustivo. Esiste una crescente produzione di studi e opere letterarie che affrontano questa storia e l’importanza di continuarne l’esplorazione si fa sempre più evidente.

Numerosi romanzi recenti esplorano il passato coloniale italiano: “Sangue giusto” di Francesca Melandri e “Cassandra a Mogadiscio” di Igiaba Scego.

Nel novantesimo anniversario dell’inizio della guerra d’Etiopia, il secolo del negazionismo e della rimozione è finalmente illuminato da un numero crescente di studi sul passato coloniale. La domanda si pone: perché continuare a insistere sull’amnesia? La realtà odierna presenta una fiorente produzione di romanzi e opere che offrono nuove narrazioni, evidenziando il cambiamento avvenuto negli ultimi decenni.

Il panorama intellettuale è arricchito da una nuova mappa di studi sul colonialismo italiano, che contemplano una varietà di approcci e punti di vista. L’importanza di continuare a esplorare e analizzare la memoria storica è cruciale, poiché le interpretazioni del colonialismo stanno evolvendo e spesso si sovrappongono alle dinamiche contemporanee.

Il silenzio del passato ha lasciato spazio a nuove ricerche, ma spesso esse risultano disarticolate.

Il colonialismo italiano ha sollevato interrogativi sulla costruzione della nazione e sullo sviluppo dell’identità, ma è fondamentale evitare di ridurre il discorso alla propaganda storica. La comprensione del colonialismo richiede un’analisi complessiva delle interazioni tra colonizzatori e colonizzati. Le dinamiche storiche odierne non possono ignorare questo passato, eppure continuano a dominare le narrazioni contemporanee.

Infine, esaminare il legame tra il colonialismo e il razzismo attuale è complesso. La storia coloniale ha lasciato un’impronta durata secoli, ma riflessioni più ampie e culturali sono necessarie per affrontare le sfide contemporanee. La ricerca continua a offrire nuovi spunti su cui basare la comprensione della memoria coloniale, evidenziando come il passato e il presente si intreccino nel nostro inconscio collettivo.