Bulgakov e Stalin: un simbolo di resistenza alla censura.

Nella Russia di Bulgakov, le parole più comuni erano “tradimento” e “fucilazione”, e chiunque potesse essere etichettato come nemico del popolo, anche senza avere idee contrarie al regime, subiva gravi conseguenze. Professionisti di ogni ambito, dagli architetti agli astronomi, potevano facilmente diventare nemici, e qualsiasi dissenso veniva punito duramente. Quando il piano quinquennale sovietico fallì, gli ingegneri furono accusati di sabotaggio e rispondendo con fucilazioni. Artisti, scrittori e intellettuali vennero perseguitati, e figure come Mejerchol’d e Isaak Babel’ subirono la stessa sorte. Anche poeti come Osip Mandelstam furono imprigionati e morirono in gulag.

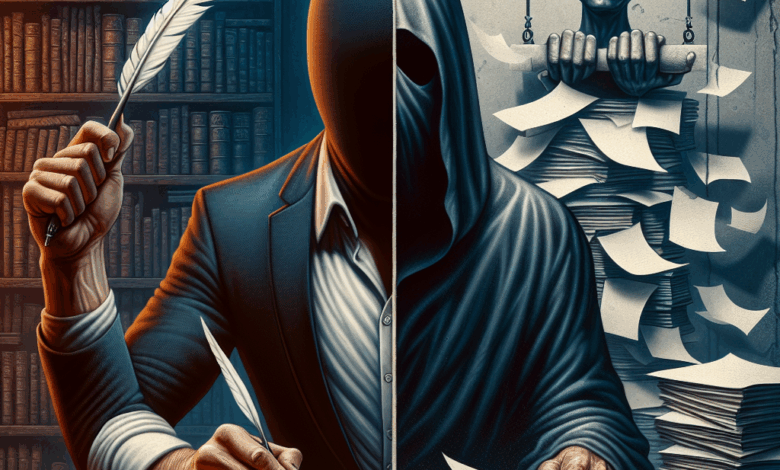

Le parole di Aleksandr Blok, che si sentiva oppresso dalla situazione, risuonano con una familiarità inquietante. La lotta contro la censura non è soltanto letteraria, ma un bisogno vitale. Oggi, al posto della repressione fisica, assistiamo a un controllo algoritmico, a un’ombra di censura preventiva e a una sorta di scomparsa digitale. Questo clima ha spinto Bulgakov a scrivere una lettera al governo sovietico, indirizzandola direttamente a Stalin.

Bulgakov ebbe un rapporto complesso con il potere sovietico. Il suo romanzo “Cuore di cane” e altre opere furono rifiutate per la loro ironia, che non si allineava alla severità del regime. Negli anni, la censura si intensificò, portando al ritiro delle sue opere e al divieto delle pubblicazioni. Il suo capolavoro, “Il maestro e Margherita”, che satirizzava il potere sovietico, non venne mai pubblicato durante la sua vita.

Nel 1930, decise di scrivere al governo, trasmettendo una lettera in cui esprimeva il suo desiderio di autenticità e sincerità. Le sue parole evidenziavano il clima di repressione. In quella lettera, Bulgakov rifiutava di scrivere un “dramma comunista” o di pentirsi delle sue opere precedenti. La sincerità, che egli considerava destabilizzante e sovversiva, emergeva come una necessità per ogni scrittore.

La lettera è un potente atto di rivendicazione contro la censura e la repressione. Bulgakov si opponeva a un sistema che soffocava il dibattito e il pensiero critico. La sua affermazione che la lotta contro la censura fosse un dovere di ogni scrittore sottolineava il valore della libertà di espressione.

Ognuno di noi deve anche affrontare una forma moderna di censura, più sottile e insidiosa: l’autocensura. Questa non inizia con la violenza, ma con l’accettazione passiva di essere sorvegliati e filtrati per il nostro bene. Accettare senza questionare di essere limitati nei nostri diritti alla libera espressione significa rinunciare a parte della nostra autonomia.

[ad_2]