L’evoluzione segreta del corpo femminile.

È

l’8 agosto 1589 e Crezia Mariani è appena stata condannata a morte per stregoneria. Siamo nella Lucca rinascimentale: una città-stato prospera e laica, dalla florida economia mercantile, con palazzi in pietra e marmo che si innalzano nella luce dorata dell’estate toscana. Niente a che vedere con le cupe atmosfere che popolano il nostro immaginario quando pensiamo alla caccia alle streghe. Tutto era cominciato quasi come una formalità, durante una delle inchieste che il governo cittadino conduceva periodicamente contro le cosiddette “malie d’amore”: istruttorie che si concludevano quasi sempre con sanzioni leggere, volte a punire quelli che le autorità consideravano per lo più come “affari di donnicciole sentimentali”.

Nel caso di Crezia, però, le cose erano andate diversamente: era una donna anziana, vedova e povera – condizioni che per molti rappresentavano già una colpa – ma soprattutto, era una guaritrice. Curava le persone con erbe e formule propiziatorie, custode di una tradizione empirica tramandata di generazione in generazione attraverso una rete di conoscenze condivise. E questo, nella sedicente epoca d’oro del Rinascimento toscano, era un problema: si stava infatti consolidando un curioso sodalizio tra la Chiesa della Controriforma, chiamata a serrare i ranghi contro ogni manifestazione di possibile eresia, e la nuova classe professionale dei medici accademici, ansiosi di assicurarsi il monopolio corporativo. Il risultato fu la persecuzione di tutte quelle figure professionali – soprattutto femminili – che da secoli si impegnavano ad alleviare concretamente le pene dei malati: cerusici, norcini, barbieri e, soprattutto, levatrici.

Spostare il nostro sguardo evolutivo

La figura della levatrice è, con ogni probabilità, molto più antica di quanto immaginiamo, e la sua importanza è stata radicalmente sottovalutata, anche dal punto di vista evolutivo. Quattrocentotrentacinque anni dopo la condanna di Crezia, si pone una questione provocatoria: “qual è stata l’invenzione più decisiva nella storia dell’umanità? La ruota, la lancia, internet?” La risposta che si propone è sorprendente nella sua evidenza: la ginecologia, con il suo corredo di ostetricia, baliatico e assistenza prenatale. Proprio quelle pratiche che donne come Crezia Mariani portavano avanti a rischio della vita, mentre il sapere medico ufficiale ancora brancolava nel buio.

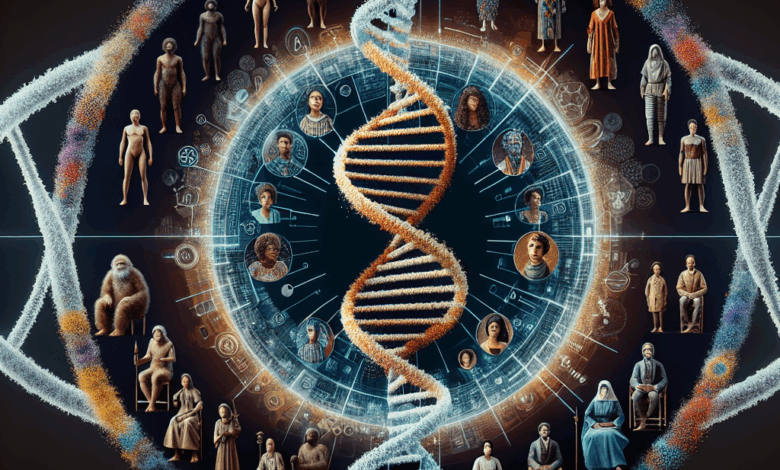

Tra bacini stretti, teste sovradimensionate, bambini bisognosi e fragili – senza contare una gravidanza, un parto e una ripresa post partum lunghi e laboriosi – è evidente che senza ingegno, e soprattutto senza cooperazione, la nostra specie non avrebbe avuto lo stesso successo evolutivo.

Chiunque abbia idea di quanto sia difficile per gli esseri umani partorire rispetto agli altri mammiferi non può che essere d’accordo. Come spiega un genetista, l’evoluzione procede più per accomodamenti che per soluzioni ottimali. Col passaggio alla stazione eretta, la colonna vertebrale ha subito modifiche che hanno reso la distribuzione dei pesi più complessa, causando dolori comuni. Ma “il conto più salato” lo hanno pagato le donne. Il cambiamento di forma del bacino col passaggio alla stazione eretta costringe la nostra specie a un parto molto complicato, e generalmente, le donne hanno bisogno di assistenza per partorire. In confronto, per gorilla e scimpanzé è uno scherzo.

Tra bacini stretti, teste sovradimensionate, bambini bisognosi e fragili – senza contare una gravidanza, un parto e una ripresa post partum lunghi e laboriosi – è evidente che senza ingegno, e soprattutto senza cooperazione, saremmo scomparsi dall’Africa preistorica senza lasciare più di qualche fossile. “Forse l’evoluzione”, si scrive, “ricorda in qualche modo film con più protagonisti. Non è possibile capirli a fondo a meno di non prestare attenzione a più di un protagonista alla volta.” Da qui la necessità di un racconto delle origini che tenga conto di una prospettiva finora ignorata.

Si invita a immaginare un incipit alternativo di un celebre film. Non più la sequenza “dall’osso-clava all’astronave”, ma un altro scenario: un gruppo di ominidi, maschi e femmine, tra cui una femmina in gravidanza avanzata, che trova in una compagna più anziana un sostegno e una muta alleanza. Il bambino nasce, fragile come tutti i neonati umani, e viene subito sollevato, pulito e attaccato al seno. È in scene di questo tipo che si nasconde il vero balzo evolutivo della nostra specie: la cooperazione che ha permesso la sopravvivenza collettiva.

Una cooperazione fondamentale anche dopo il parto, perché a differenza degli altri primati, i cuccioli umani completano il loro sviluppo neurologico fuori dal grembo materno. Questa peculiarità evolutiva, che permette al cervello di continuare a crescere senza i vincoli del canale del parto, crea però una dipendenza prolungata che rende impossibile la sopravvivenza senza una rete di cure. Questa caratteristica ha plasmato non solo la biologia umana, ma anche le nostre strutture sociali fondamentali, rendendo la cooperazione non un’opzione, ma una necessità evolutiva.

C’è chi suggerisce che furono le femmine le prime a fare uso di strumenti, spinte dalla necessità di risolvere problemi immediati. In quest’ottica, la tecnologia emergerebbe non tanto come estensione della forza, ma come amplificazione dell’intelligenza pratica e della capacità di adattamento.

La complessità dell’evoluzione umana va ben oltre le dinamiche del parto e dell’allevamento dei piccoli. Nel ribaltare la narrativa tradizionale, si propone un’altra provocazione: le abilità tecnologiche umane potrebbero avere origini diverse da quelle comunemente immaginate. Sarebbero probabilmente state le femmine a sviluppare per prime l’uso sistematico di strumenti, spinte dalle esigenze quotidiane di raccolta, conservazione e trasporto del cibo per sé e per la prole. “La donna è un MacGyver meno trionfante e più impaurito”, si osserva, sottolineando come l’innovazione nasca spesso dalla necessità di risolvere problemi immediati piuttosto che da impulsi di dominio. In quest’ottica, la tecnologia emergerebbe come amplificazione dell’intelligenza pratica.

Ma si va oltre, suggerendo che anche gli strumenti di caccia potrebbero avere avuto un’origine femminile. A supporto di questa ipotesi, si cita uno studio in cui è stato documentato come le scimpanzé femmine modifichino rami con i denti per creare lance rudimentali. Quando gli scimpanzé maschi vanno a caccia, il loro corpo più grande e forte è spesso un’arma sufficiente. Le femmine, gravate dai piccoli e dalla responsabilità del loro nutrimento, hanno invece sviluppato strategie più complesse e collaborazioni più stabili.

La norma maschile

La scienza ha sviluppato una strana miopia di genere. Questa non è stata una svista casuale. La storia della medicina è costellata di esempi di questo pregiudizio, che ha influenzato non solo la nostra comprensione del passato, ma anche la pratica contemporanea. Quando nel 1603 un medico pubblicò uno dei primi trattati di embriologia, fu acclamato come pioniere. Eppure, nelle sue pagine abbondantemente illustrate, il feto sembrava galleggiare in un vuoto astratto, mentre l’utero che lo ospitava appariva come un semplice contenitore passivo.

Fin dall’antica Grecia il corpo maschile è sempre stato considerato come lo standard e l’ideale, mentre quello femminile era visto come una versione imperfetta, una deviazione dalla norma.

Nella letteratura medica si evidenzia che figure centrali nella storia della medicina occidentale, come Ippocrate, non studiavano le donne direttamente ma si affidavano alle informazioni fornite da levatrici. Questo sapere femminile veniva utilizzato e allo stesso tempo delegittimato, incorporato senza riconoscerne la fonte.

Una delle concezioni distorte più radicate è quella che vede la donna come una sorta di uomo mancato. Fin dall’antica Grecia il corpo maschile è stato considerato lo standard, mentre quello femminile era visto come una deviazione. Galeno, ad esempio, immaginava il sistema riproduttivo femminile come un pene rovesciato. Una visione che ha trascurato la specificità degli organi femminili e ha influenzato la comprensione del corpo delle donne per secoli.

Questa miopia scientifica non è limitata all’antichità. Nel corso del Novecento, con l’aumento della presenza femminile nella professione medica, la situazione è migliorata ma non risolta. Certo, non si crede più a determinati pregiudizi sul corpo femminile, ma persistono problemi di fondo che potremmo definire “la norma maschile”. Recenti studi rivelano l’esclusione massiccia delle donne dalla ricerca scientifica. Ignorare le differenze sessuali rende il lavoro più semplice, e negli anni Settanta del Novecento negli Stati Uniti si sconsigliava di includere soggetti femminili nei test clinici.

La sottorappresentazione femminile nella ricerca medica ha portato a dosaggi farmacologici calibrati su corpi maschili, aumentando il rischio di effetti collaterali non riconosciuti.

E se le donne sono sottorappresentate, le persone transgender, intersessuali e non binarie sono praticamente invisibili. Questa lacuna è problematica considerando le specifiche necessità sanitarie di queste popolazioni, dalle terapie ormonali agli interventi chirurgici. La ricerca scientifica sta lentamente iniziando a colmare questo vuoto, ma il cammino verso una medicina realmente inclusiva è ancora lungo.

Quando la scienza rafforza i pregiudizi

I pregiudizi di genere nella medicina si manifestano anche nella formazione delle nuove generazioni di medici. Un’analisi recente sui libri di testo delle università più prestigiose rivela un dato emblematico: il corpo maschile è rappresentato tre volte più frequentemente rispetto al corpo femminile. Anche nella rappresentazione visiva, il corpo maschile continua a essere proposto come standard, mentre quello femminile appare come eccezione o variante.

Il risultato di questo approccio riduttivo è evidente: donne che muoiono più spesso di infarto perché i loro sintomi sono diversi e meno riconosciuti. Le fisiologiche differenze sessuali, a lungo strumentalizzate, non possono essere cancellate. Ci sono specificità che, se ignorate, rischiano di interpretare il corpo femminile come una variazione di quello maschile, con effetti gravi per la salute.

Questa esclusione esisteva anche tra i dotti medievali, per i quali la ginecologia era un argomento scabroso. Nel Cinquecento il corpo femminile riacquista centralità, ma in un’ottica fuorviante: tutte le malattie delle donne vengono interpretate come malattie dell’utero, con la conseguenza di considerare patologiche anche manifestazioni naturali.

La scienza ha storicamente fornito una giustificazione “oggettiva” all’esclusione delle donne dalle istituzioni e dalla vita pubblica, attribuendo responsabilità a una presunta instabilità della loro natura.

La letteratura medica dell’epoca affermava che la donna era più esposta alle malattie in quanto “disequilibrata per natura”, mentre il maschio appariva più forte e longevo. Allo stesso modo, l’infertilità era considerata una prerogativa femminile, causata da varie circostanze. Queste teorie rappresentano un caso esemplare di come la scienza abbia storicizzato pregiudizi culturali conferendo loro lo status di verità biologiche. Questo ha fornito una giustificazione per l’esclusione delle donne.

Nel mondo dei guaritori empirici, però, la situazione era diversa. Figure come Crezia Mariani perpetuavano un sapere pratico basato sull’osservazione. Riconoscevano l’importanza della pulizia e il rischio del contagio e comprendevano che le malattie cambiano col tempo e al variare delle condizioni. Questo sapere, pur escluso dalle università, continuava a curare e guarire.

Al contrario, i medici laureati prestavano attenzione solo a quelle manifestazioni che avevano imparato a riconoscere e non si interessavano del malato come un tempo faceva il medico ippocratico. Se in un primo momento l’attività degli empirici si affiancava a quella dei maestri laureati, col tempo la medicina ufficiale rifiutò sempre più di sentirsi contigua a quella considerata “mera tecnica”.

Le critiche a questa pratica non provenivano tanto da una verifica di inefficacia, quanto dalla loro non conformità agli orientamenti fissati da un’impalcatura teoretica autoritaria. Si creò così un clima di delazione che coinvolse anche Crezia: capro espiatorio per una condanna esemplare che non verrà mai eseguita, perché morirà in cella, probabilmente a causa delle torture, pochi giorni prima della data fissata per l’esecuzione.

Ciò che veniva presentato come una battaglia della scienza contro la superstizione si rivelò, in molti casi, un arretramento della conoscenza empirica a favore di teorie astratte e spesso inefficaci.

Va da sé che la persecuzione di queste figure comportò notevoli passi indietro nel sapere medico. Andarono perduti la ricchezza dei mezzi soporiferi e anestetici, facendo posto a trattamenti più brutali. Quella che veniva presentata come una battaglia della scienza contro la superstizione si rivelò in realtà una regressione.

Tra le conoscenze accantonate vi furono anche quelle che aiutavano il controllo delle nascite. La ginecologia umana comprende molti tipi di controllo delle nascite, aborto e altri interventi contro la fertilità. La scelta riproduttiva femminile è di antica data. Diverse tavolette sumere offrono consigli per aumentare o ridurre la fertilità. La capacità di regolare la fertilità ha permesso alle popolazioni di adattarsi a diverse sfide ambientali.

Conoscenze interrotte

Nel suo lavoro, si cercano spiegazioni che intrecciano biologia e assetto sociale. Questa ricerca, a volte incerta, mette in luce la galleria di “Eve primordiali”, progenitrici che hanno plasmato l’evoluzione umana, consentendo di empatizzare con creature distanti da noi, che con noi condividono tratti ancestrali. In questo modo, la preistoria diventa un racconto populato da personaggi a cui possiamo affezionarci.

La storia dell’evoluzione dimenticata del corpo femminile e quella della persecuzione storica delle guaritrici sono in fondo la stessa: quella di una conoscenza sommersa che continua a riemergere nonostante i tentativi di cancellarla.

In contrasto con la narrazione tradizionale – incentrata su maschi cacciatori e sulla competizione per le risorse – emergono figure come Morgie, vissuta nelle paludi umide di un’epoca remota. Le nostre caratteristiche umane sono comparse in momenti diversi del nostro passato evolutivo, plasmando non solo la biologia ma anche le strutture sociali. Strutture che si sono formate anche grazie alla pressione di necessità specificamente femminili.

La storia dell’evoluzione dimenticata del corpo femminile e quella della persecuzione storica delle guaritrici sono in fondo la stessa: quella di una conoscenza sommersa. Dietro la delegittimazione delle guaritrici e il loro sapere empirico si nascondeva un tentativo di disciplinare non solo i corpi, ma anche il modo in cui questi venivano compresi.

Non è un caso che gli stessi secoli che videro l’ascesa della medicina accademica e il declino delle guaritrici coincidano con una sempre più rigida codificazione dei ruoli di genere. La condanna di Crezia Mariani si inserisce in questo complesso intreccio: la sua condanna non fu solo il risultato di un’accusa, ma parte di un processo di ridefinizione delle conoscenze legittime. In gioco c’era non solo la competizione tra sistemi terapeutici, ma anche il controllo su chi potesse produrre e trasmettere il sapere sul corpo, soprattutto quello femminile.

Al di là delle specifiche tesi biologiche, il recupero delle narrazioni sommerse non è solo un esercizio di correttezza politica, ma una necessità epistemologica per comprendere più pienamente chi siamo e come siamo diventati tali.